RTは周囲に大声で叫んでいるかんじ、いいね(ハート)は小声で叫んでいる感じ

こんにちは、ITマーケターの「はまねこ」です。

今回は知っているようで、実は誰も理解していないかもしれない

TwitterのRT(リツイート)と、いいね(ハートマーク)の違いについても

説明したいと思います。

いいね(=ハートマーク)はブックマークと思っている人も多いのですが、ちょっと違います。

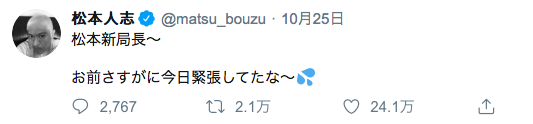

たとえば約700万人のフォロワーを持つ、松本人志さんの投稿を例にすると、日常的な投稿において、RT数に対して、いいね(ハートマーク)は10倍の開きがあります。

約700万人のフォロワーのうち、3%が反応している計算になります。

先にお伝えすると、

実は「いいね」は、単なるブックマークではなく、こそそのTwitterの価値を図るバロメーターになります。

そして意外にも知られていませんが、

「いいね」もRTと同じような拡散の機能があるんです。

このあたりは、後ほど詳しく説明しますね。

今回の記事はこんな人におすすめです

|

・TwitterのRTはわかるけど、ハートの役割、意味がわからない ・RTが欲しいけど、いいね(ハート)しかもらえない、どうしたらRTしてもらえるの? ・いいね(ハート)ではフォロワーが増えない |

一般的にフォロワーが増える投稿=正義

と考えられています。

だってフォロワーが増えると嬉しいし、Twitterアカウントとしての影響力(=媒体力)がアップした気分になります。

それゆえに、あらゆる手段を使ってTwitterのフォロワー集めに企業も個人も奔走するわけですが、

フォロワー数=正義という考え方は

正しいようで、間違いだとも言えるのです。

今回は、RT、いいね、の機能や役割だけでなく、その正体や効果的な使い方についてもご紹介します。

目次

|

・RT(リツイート)と、いいね(ハートマーク)の違い ・Twitterの強みと弱みを整理してみました(メリット、デメリット) ・企業と個人では、RT、いいねに対する価値観が異なる ・RTよりも、いいねの方がTwitterアカウントの価値が高い理由 |

RT(リツイート)と、いいね(ハートマーク)の違い

RTと、いいねの役割をシンプルに説明すると

RTは自分自身のフォロワーに対して情報を拡散することであり

すごくいい情報を見つけた、みんなに知らせたいという

思いが行動になったと考えるとシンプルに理解できます。

つまりフォロワーに対して大声で叫んで情報を伝えているようなものです。

一方で、「いいね」は、当初Twitterに機能追加された場合は

グーグルクロームのようなネットブラウザにおけるブックマークのような役割でした。

お気に入りの情報を忘れないようにリストに追加しておいて、後で読み返してみたい、といった感情が反映された機能でした。

しかし、その後、いいねの機能は若干変わりまして

いいね、を押すと自分のタイムラインに表示されるようになりました。

ただし100%表示されるかというと、そこがちょっと曖昧でして

表示される時と、されない時があります。

なぜ、表示される時とされない時があるのか、こればかりはTwitter社に聞くしかないのですが、このロジックについては公開されていません。

よってRTが周囲に対して大声で叫んでいる状態だとすれば

いいね、は後でみるブックマークとしての役割に加えて、自分の周囲に対して、小声で話をしているイメージをすると理解しやすいと思います。

Facebookでも「いいね!」ボタンがありますが、当初のブックマーク的な機能から、あれに近い機能に進化したわけです。

このようにTwitterの機能は随時アップデートされていく傾向が見られるので、マーケターとしてはチェックが必要です。

Twitterの強みと弱みを整理してみました(メリット、デメリット)

ここからはRTと、いいね、における効果的な使い方や、分析方法をお話したいと思いますが、

そもそもTwitterはどんなツールなのか整理しておくと、理解が深まるので、まずは整理をしておきましょう。

次の3つを押さえておけば、Twitterを深く理解できます。

Twitterは現時点でほぼ唯一といえる拡散力のあるソーシャルメディアである

ソーシャルメディアといえばLINE、インスタ、Facebookなどがありますが、

実はこれらは情報拡散力機能が極めて弱いんです。

わかりやすいように、まとめてみました。

| LINE | インスタ | |||

| 伝達人数 |

1対1 |

1対フォロワー |

1対友達 |

1対複数 |

| 情報拡散力 |

× |

△ |

△ |

◯ |

| 情報信頼性 |

△ |

◯ |

◯ |

△ |

| 年齢層 |

全世代 |

10〜20代 |

社会人 |

10〜20代 |

| 企業視点 |

情報伝達ツール メルマガのサマリーを伝える感じ |

フォロワーに対する情報伝達手段(=ファンクラブ運営に近い |

実名制のため人間関係に紐づいた情報伝達手段 |

情報次第では無限に拡散できるツール |

| ユーザー視点 | ショートメッセージの代わり | 友だち間での情報伝達ツール | 顔見知りの友達やビジネスでの繋がりによる情報伝達ツール | 不特定多数に対する情報発信ツール |

| メリット |

情報を伝え、即時アクションを促せる |

情報を伝え、もっとファンにさせることができる | 個人の繋がりによる価値ある口コミ拡散が期待できる | 情報を拡散できるほぼ唯一のツール |

| デメリット | 情報拡散は期待できない。拡散向けにタイムラインがあるが機能していない | 情報拡散は期待できない | 実名個人の繋がりが存在するので、情報拡散にユーザーは慎重 | 情報がすぐに流れてしまう、古くなってしまう |

こうやって、整理してみると

各ソーシャルメディアはお互いに重複せず、競合せず、ニーズの隙間をうまく埋めている感じです。

Twitterは、いまこの瞬間を伝えるメディアでありすぐに情報は古くなる

Twitterは今この瞬間を伝えるメディアです。

1年前に投稿した内容が、いまになって拡散されたりすることも、なくはないですが基本的には、今この瞬間を伝えるために適したメディアであり、投稿した瞬間にその内容は古くなってしまいます。

なぜ、古くなってしまうかというと

Twitterは投稿した瞬間にあなたのフォロワーのタイムラインに投稿が表示されます。

しかし、フォロワーの皆さんはいろいろなTwitterをフォローしているため、あなたの投稿はすぐに流されて埋もれてしまうからです。

このように考えると、いかにTwitter投稿をバズらせて拡散させるかという視点に立つと

・あなたのフォロワーはどんな人

・フォロワーがTwitterをチェックする曜日、時間帯は?

というように、フォロワーの目に止まる時間を選んで投稿することが重要だということになります。

わかりやすい例をあげると

ブログでもそうですが、ビジネス系をテーマにしたブログは土日祝日はアクセスが極端に減ります

一方で、平日はアクセスがあがりますし、朝夕の通勤時間はHAU(Hourly active users)と呼ばれる1時間あたりのアクセス数があがります。

もしフォロワーにビジネス系の人が多いなら、この時間帯にTwitter投稿をすることで拡散につながる確率があがるというわけです。

Twitterは情報の断片を伝えるのは得意だが、即時アクションを起こしにくいメディアである

Twitterには1回の投稿に含められる文字数に制限があります。

Twitterが最初に登場した時は140文字という文字数制限がありましたが、2017年には2倍にあたる280文字まで拡張されました。

とはいえ280文字であっても制限があることには変わりなく

・説明したり

・説得、交渉、議論したり

・情報を伝えきる

には向かない媒体であることには変わりありません。

書籍の裏表紙に記載している内容説明あらすじ(通称:うらすじ)は、出版社によっても異なりますが、だいたい150文字から、200文字くらいに抑えられています。

これは本に帯がかかった時に見えなくなってしまわないための対応でして、その本の面白さ、購入意欲を掻き立て、購入につながる最後のプロモーション手段としての役割があるのですが、本の全部をここで伝えることは困難です。

Twitterも書籍の裏表紙に記載している内容説明あらすじ、と同じ程度の断片的な情報しか伝えられないというわけです。

また、Twitter自体は

・投稿が流れるメディアであり

・ユーザーが共感した時点でRT、いいね、を押すわけですから

情報の拡散は期待できても、投稿に貼られたリンクなどに対する即時的なアクションはLINEなどに比べると圧倒的に劣ります。

わかりやすい例をあげると、こんなイメージになります

企業がプロモーションとしてLINEとTwitterに全く同じクリエイティブ(テキスト、画像)で公式サイト上の情報を投稿すると

LINEなら100人中、50人が公式サイトにアクセスしたが

Twitterでは100人中、20人しか公式サイトにアクセスしなかった

厳密には

LINE友達100人と、Twitterフォロワー100人の中身(ユーザーの質や状態)がイコールでないので単純比較はできないのですが、

LINEが即時的アクションを起こしやすい「プッシュ型」のツールである一方で

Twitterは即時的アクションを起こしにくい「ながら見型」のツールと言えるのです。

企業と個人では、RT、いいねに対する価値観が異なる

多くの企業はプロモーションとしてTwitterを利用していますが

100人のプロモーション担当に聞けば、ほぼ100%このように答えるでしょう。

・Twitterフォロワーを獲得したい

・たくさんのRTを獲得したい

・結果、Twitterトレンドに掲載されたい

この理由の根底にあるのは

Twitterフォロワーを獲得すること、RTで情報を拡散することが、彼らにとっての目的だからです。

まして、「いいね」を重要と考えているプロモーション担当はまだまだ少ないと思います。

でも本質的には「いいね」こそ重要なKPI指標なのです。

すごく残酷な事実をお伝えすると

・フォロワーが100万人いても、100万人が生きているわけではない

・サブアカウントばかりかもしれない

・懸賞目当ての捨てアカウントかもしれない

・あなたが投稿しても全く反応しないただフォローしているだけかもしれない

というわけです。

フォロワーの価値は

・あなたの投稿に反応してくれるファンか否か

・あなたのTwitterのフォロワーは、優良なフォロワーを持っているのか

といった状態で決まります。

①フォロワー×②有効フォロワー数×③あなたのファン数×④フォロワーの友達数(フォロワーのフォロワー)

この計算式であなたの投稿が伝えられるリーチ数が決まります。

いいね(ハートマーク)を押してくれるのは

③あなたのファン数に相当するわけです。

日常的な投稿では、いいね(ハートマーク)を押してくれますが、いざとなった場合にRTをしてくれる、そのTwitterの媒体力の根底を支えているファンというわけです

RTよりも、いいねの方がTwitterアカウントの価値が高い理由

ここで冒頭でお話しした、松本人志さんの日常的な投稿に対する反応を改めてみてみましょう。

約700万人のフォロワーを持つ、松本人志さんの投稿を例にすると、日常的な投稿において、RT数に対して、いいね(ハートマーク)は10倍の開きがあります。

この、いいね(ハートマーク)が松本さんの投稿を常にウォッチしているヘビーコアファンであり、Twitter運用においては、このヘビーコアファンをいかに獲得できるかが重要KPIになります。

なのでフォロワーが多くても、

そのフォロワーを金券やプレゼントで集めたフォロワーならば、それはファンではなく、物で釣った見せかけのフォロワーでありハートマークとの乖離が大きくなりますし、Twitterの媒体力はそれほど大きいとはいえません。

多くの企業が金券やプレゼントでフォロワーを獲得し、それをKPIに用いている実態を考えると、本質からずれているというわけです。

なので個人でTwitterをやる場合は

フォロワー数よりも、ハートマークの方がより支持されている状態を可視化できる指標としていいわけです。

まとめ

というわけで、ちょっと長文になってしまいましたが

「RT」と「いいね」の違いについておさらいしておきましょう

・RTは大声で叫んでいるイメージ

・いいねはブックマークとしての役割だけだったけど、その後機能追加されて、自分のタイムラインで小声で話をしている感じ

・RTされて、フォロワーを稼ぐことに企業も個人も意識がいくけど、本質的にはRT数、フォロワー数よりも、いいね、をしてくれるあなたのファンをつくるべき

・フォロワーはいるけど、ほとんど中身が存在しない、価値がないフォロワーを必死に集めている企業も多い

ということでした。

今回の記事がみなさんの参考になると嬉しいです!